医療関係者の皆様へのご案内

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センターとの研究結果

結論

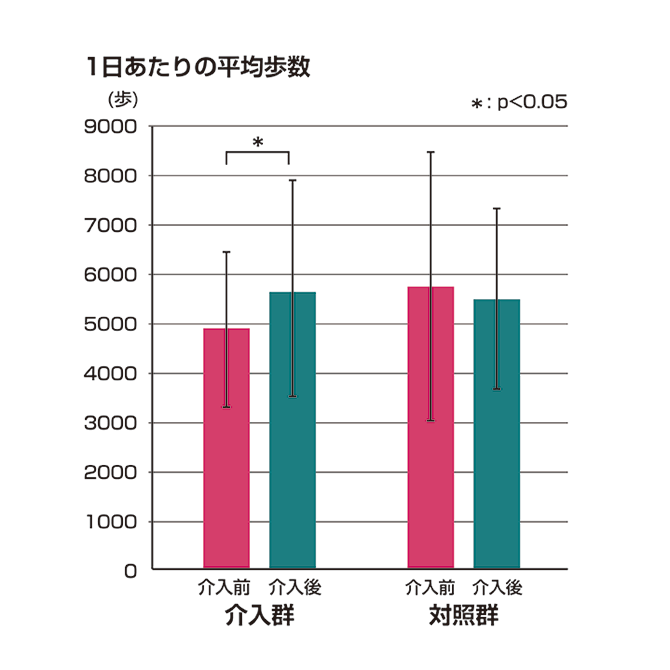

1.身体活動量が有意に向上

運動群では、平均歩数(+859歩)が有意な増加を示した。対照群の平均歩数(-247歩)は減少した。

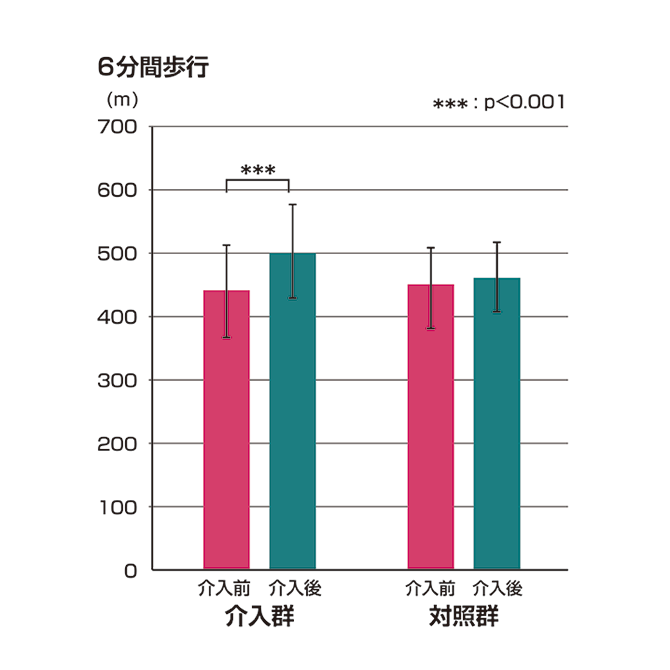

2.心肺機能(有酸素能力)が有意に向上

運動群では、6分間歩行(+57.8m)が有意な増加を示した。

この研究の結果は日本体力医学会発行の学会誌、体力科学に採択されました(2015年6月発行)

大渕修一, 河合恒, 光武誠吾, 安斎紗保理, 猪股寛裕, 齋藤光, 津田瞳美, 中島友晴:

高齢者に対するサーキット式コンバインドトレーニングの日常活動量への効果,

体力科学, 64 (3):305-314(2015)

研究の背景と目的・概要

背景と目的

| 背景 | 高齢人口の増加に伴い医療費、介護費の増加が問題となり、高齢者の健康維持のための万策の重要性はますます高まっている。地域在住高齢者を対象とした運動介入は、歩行速度などの身体機能や健康関連QOLを改善させ、健康増進に影響することが数多く報告されている。一方で健康日本21(第二次)では、高齢者の日常生活における歩数の向上が目標値として設定されるなど、高齢者の身体活動量の重要性が示されており、高齢者の運動介入で身体活動量も着目すべき指標と言える。しかし、これまでの高齢者に対する運動介入の効果の検証は、心身機能指標の改善に主眼が置かれ、身体活動量に与える効果についての知見は不足している。 その理由として、身体活動量を高める介入に関する研究の多くは、介入後に個人が自立して活動的な生活を継続できるようにするために、運動介入に行動変容技法の身体活動量向上への効果を検証していることが考えられる。例えば、心疾患患者や高齢者に対して運動介入後の行動変容技法が身体活動量の向上に効果があることが示されている。しかし、運動介入自体の内容が身体活動量を向上させるかを直接的に検討した研究は少ない。 運動介入後の身体活動量の向上を効果的に促すには、従来は先述のような行動変容技法が必要であったが、サーキット式コンバインドトレーニングは複数名で実施することから「参加者同士の励まし合い」といった運動習慣に関わる重要な要因であるソーシャルサポートを得やすいと考えられ、運動介入自体の内容が行動変容を促し、身体活動量を向上させる可能性がある。 |

|---|---|

| 目的 | 地域在住高齢者に対するサーキット式コンバインドトレーニングが日常の身体活動量に及ぼす効果を明らかにすることを目的とした。 |

研究概要

| 運動介入期間 | 2012年3月4日~2012年6月1日の3ヶ月間 |

|---|---|

| 対象 | 65歳以上の女性60名 |

| 除外基準 | 1.この3ヶ月間で1週間以上にわたる入院をした 2.かかりつけの医師などから運動を含む日常生活を制限されている 3.6ヶ月以内に心臓発作、または脳卒中を起こした 4.収縮期血圧が180mmHg以上、拡張期血圧が110mmHg以上 5.この1年間に心電図に異常があると診断された 6.家事や買い物あるいは散歩などでひどく息切れを感じる 7.この1ヶ月以内に急な腰痛、膝痛などの痛みが発生し続けている 8.運動習慣が週3日以上である |

| 抽出方法 | 試験実施会場の半径2kmの住宅に研究参加者募集のチラシを配布。 行政の福祉関連施設の掲示板および、実施会場の最寄り駅の掲示板にチラシを掲示 |

| 測定方法 | 被験者60名をサーキット式コンバインドトレーニング介入群・対照群の2つの群に分け、トレーニング開始前・終了後に介入群・対照群に対し、各種検査を実施 |

| 測定項目 | 平均歩数、世界標準化身体活動質問票、握力、開眼片足立ち、5m歩行速度、Timed up & Go test、6分間歩行、健康関連QOL |

身体活動量への効果

| 結果 | 介入後、対象群よりも介入群では一日の平均歩数が4764.2歩から5716.2歩へ増加。 |

|---|---|

| 結論 | サーキットトレーニングは日常の身体活動量を増加させる効果があると考えられる。 |

1日あたりの平均歩数

心肺機能(有酸素能力)への効果

| 結果 | 介入後、対象群よりも介入群で6分間歩行距離が440.3mから498.1mへ増加。 |

|---|---|

| 結論 | サーキットトレーニングは心肺機能を向上させる効果があると考えられる。 |

6分間歩行

東京都健康長寿医療センターについて

江戸時代の小石川養生所を前身とした歴史があり、高齢者医療及び老年学・老年医学研究の拠点として、高齢者の健康増進、健康長寿の実現を目指している。1972年に東京都老人総合研究所として開設以来、高齢社会がもたらす諸問題の解決に向けた研究に先進的に取り組んでいる。