医療関係者の皆様へのご案内

国立研究開発法人

国立健康・栄養研究所との研究結果①

結論

1.生活習慣病予防に効果的な方法であると示唆

運動群では、動脈スティッフネス(-44mm/s : baPWM)が有意に低下。腹囲(-1.2cm)、収縮期血圧(-4.1mmHg)、空腹時血糖値(-6mg/dl)が低下の傾向を示した。

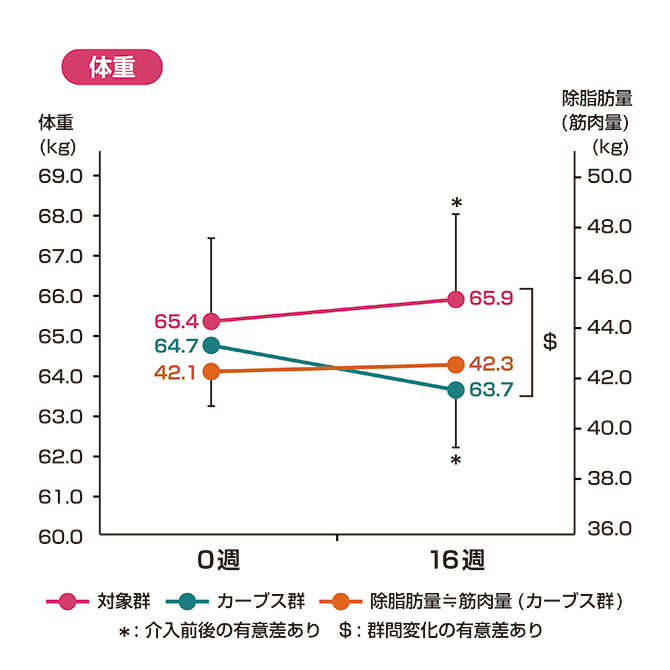

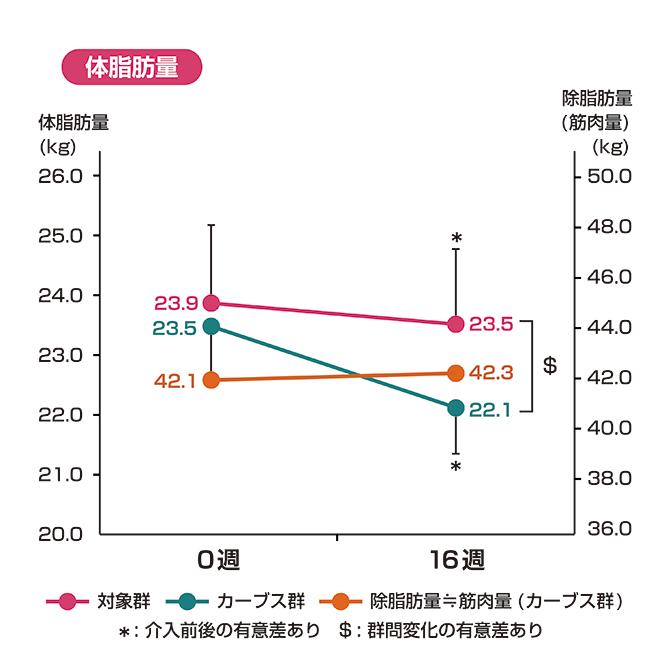

2.除脂肪体重を維持しながら、体重、体脂肪量が有意な減少

運動群では、体重(-1.0kg)、体脂肪量(-1.4kg : DXA法)が有意な低下を示した。注目すべき点は、運動群では体重、体脂肪量の有意な減少を認めながらも、除脂肪体重を維持した点である。有酸素運動や食事制限による減量では体力低下を招き、健康的な減量とは言い難い。

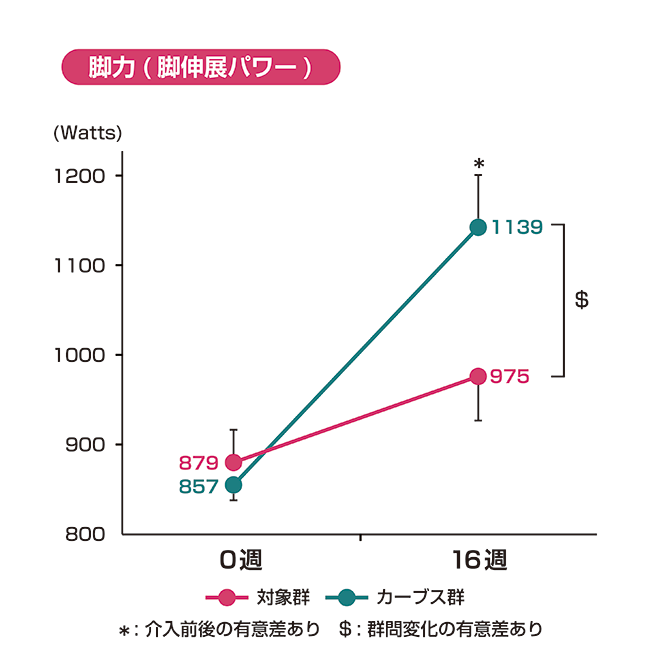

3.脚伸展パワーが有意に増加(+33%)

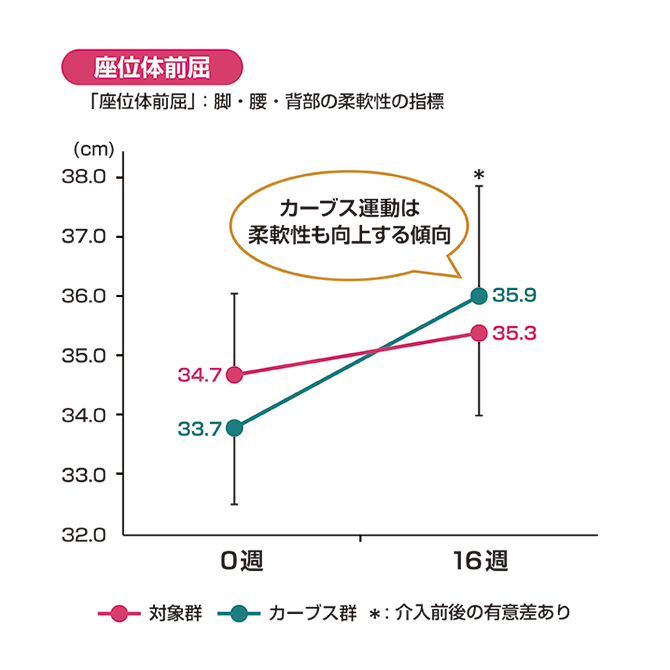

運動群では、脚伸展パワー(+33%)が有意な増加を示し、座位体前屈(+2.2cm)が増加の傾向を示した。体重を支える下肢筋力、歩幅を支える柔軟性を維持することは転倒のリスクを軽減する上で重要な体力要素である。

2008年9月 日本体力学会にて発表「中年女性を対象としたサーキット式コンバインドトレーニングの身体機能に与える影響」

研究の背景と目的・概要

背景と目的

| 背景 | メタボリックシンドロームの予防や防止に注目した特定検診・保健指導が開始となり、国民のメタボリックシンドロームへの関心度が非常に高くなりました。「平成18年国民健康・栄養調査」(2008年4月30日厚生労働省発表)では、40~74歳の男性の2人に1人、女性の5人に1人がメタボリックシンドロームかその予備軍であることが報告されています。カーブスの発祥の地である米国においては、減量効果、安静時エネルギー量の変化、血液脂質特性の変化など様々な研究がおこなわれ、その効果が立証されています。しかしながら、日本人を対象とした研究はこれまで実施していませんでした。また、動脈硬化度や安静時血流量などの生活習慣病のリスクに関連した詳細な研究は未だ米国においても実施されていません。 |

|---|---|

| 目的 | そこで、カーブスの運動が生活習慣病・メタボリックシンドローム対策に効果があり、また、健康的なダイエットを実現することを検証する目的で、2007年12月10日~2008年4月5日の16週間、健康な40~60歳代の女性41人を対象に国立健康・栄養研究所と共同研究を実施しました。 |

研究概要

| 運動介入期間 | 2007年12月10日~2008年4月5日の16週間 |

|---|---|

| 対象 | 健康な40~60歳代の女性41名<BMI25以上(肥満度1:一般的にBMIが「25」を超えたら生活習慣病にかかりやすくなる危険信号といわれている)> |

| 抽出方法 | インターネットによる募集。運動介入なし対象群に関しては無作為に抽出 |

| 測定方法 | 16週間のカーブス・サーキットトレーニング前後に以下の項目について測定。これまで運動をしてこなかった被験者41名を2つの群(AとB)に分け、A群(23名)には週3回のカーブスプログラムと食事調査を、B群(18名)には運動介入をせず食事調査のみとして、2007年12月の運動介入前と2008年4月の運動介入後に測定をし、データを比較した。 |

| 測定項目 | 体重、腹囲、体脂肪量、除脂肪体重、骨密度、血圧、動脈硬化度(PWV)、脚伸展パワー、エネルギー摂取量、身体活動量、血液分析 |

メタボリックシンドローム対策への有効性

共同研究の結果、カーブスのサーキットトレーニングは、メタボリックシンドローム対策に有効だということが分かりました。

メタボリックシンドロームの診断基準

へそ回りの腹囲が、男性85cm以上、女性90cm以上&以下のうち2項目以上が該当。

| 1.血圧 | 収縮期(最高) 130mmHg以上かつ/または、拡張期(最低) 85mmHg以上 |

|---|---|

| 2.空腹時血糖値 | 110mg/dl以上 |

| 3.中性脂肪値、 コレステロール値 |

中性脂肪値 150mg/dl以上かつ/または、HDLコレステロール値 40mg/dl未満 |

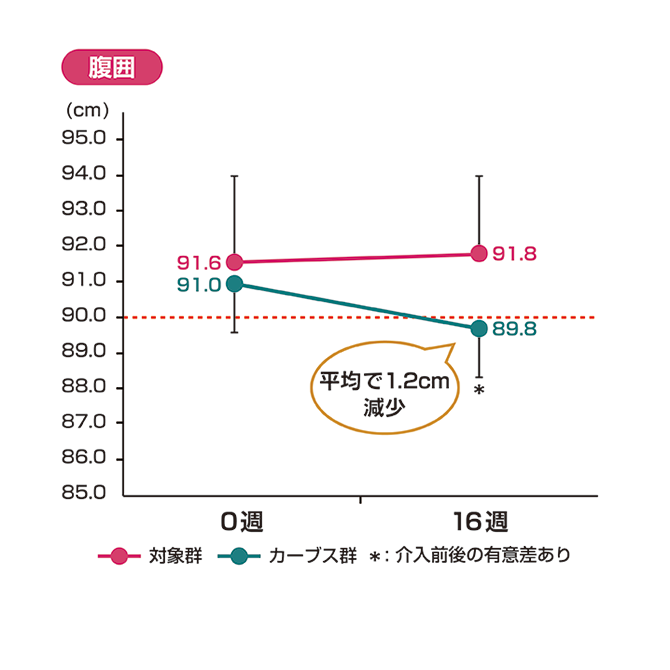

1.腹囲が90cm以下に減少

| 結果 | 運動群では、91cmから89.8cmへと腹囲(-1.2cm)が有意な低下を示した。 |

|---|---|

| 結論 | メタボリックシンドロームの診断基準値90cm(女性)を下回ったことで、メタボリックシンドローム対策へ有効と判明しました。 |

腹囲が減少

16週間でメタボ基準(女性)の90cmを下回る

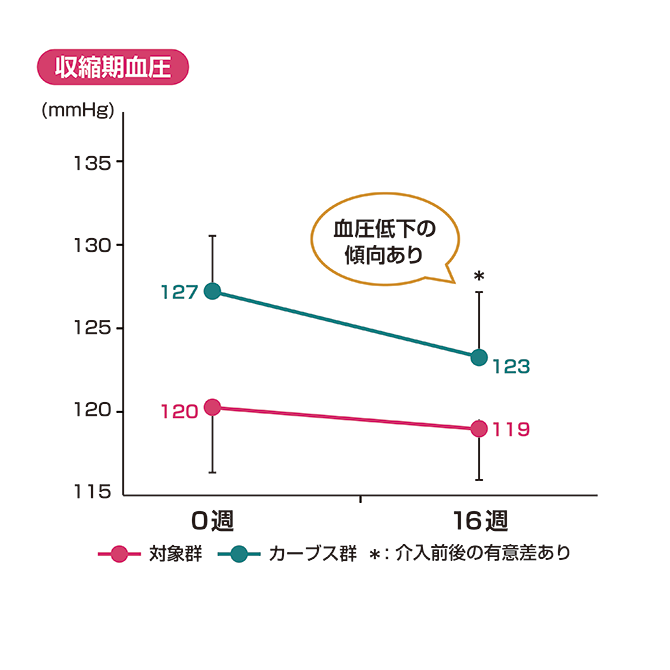

2.収縮期血圧・血糖値が低下傾向

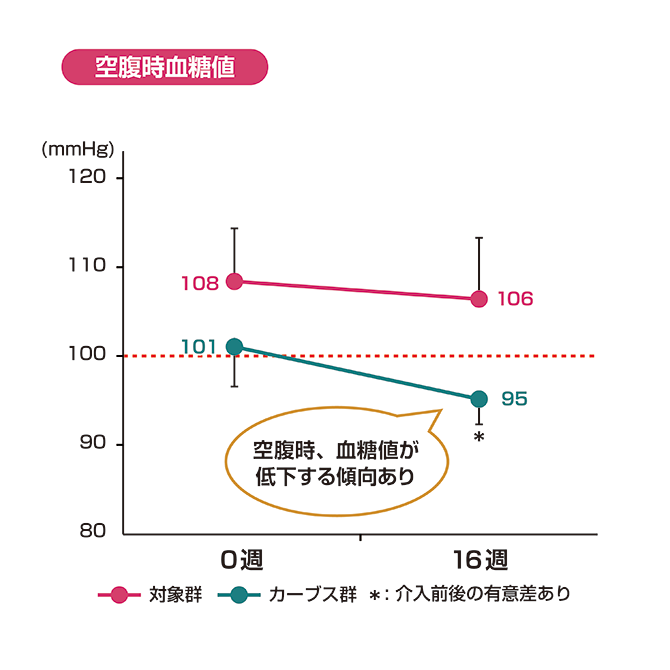

| 結果 | 運動群では、収縮期血圧(-4.1mmHg)、空腹時血糖値(-6mg/dl)が低下の傾向。 |

|---|---|

| 結論 | メタボリックシンドロームの診断基準では、収縮期(最大)血圧130mmHg以上かつ/または拡張期(最低)85mmHg以上といわれており、 カーブスの運動で収縮期血圧低下の傾向がありました。また、糖尿病予備群発見の目安である空腹時血糖値100mg/dlを下回りました。 |

収縮期血圧が低下傾向

筋力トレーニング+有酸素運動=

「カーブスの運動」

空腹時血糖値が低下傾向

16週間で糖尿病予備軍発見目安である

100mm/dl以下へ!

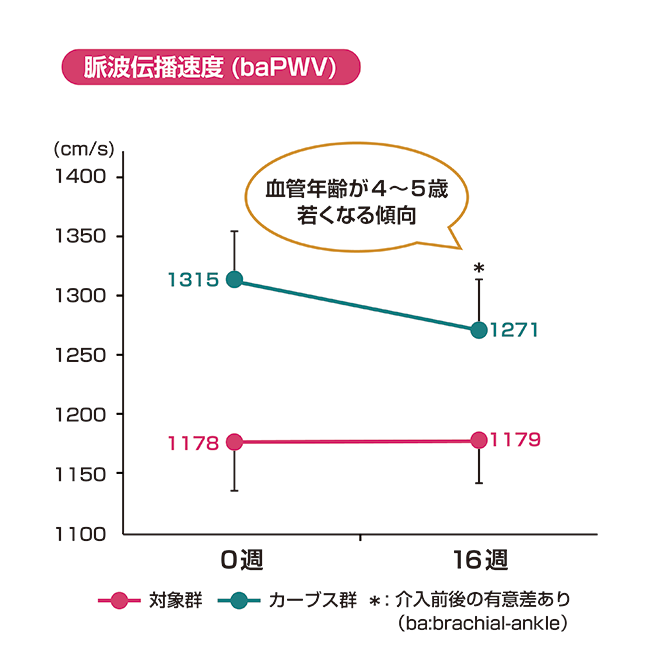

3.動脈硬化度が有意な低下

| 結果 | 動脈硬化の指標となる動脈スティッフネス(-44mm/s : baPWM)が有意な低下を示した。 |

|---|---|

| 結論 | 年齢とともに、脈波速度は速くなりますが、健康人の脈波速度と比較することで、「血管年齢」を推定することもできます。A群においては、血管年齢が4~5 歳若くなる傾向が見られました。筋力トレーニングのみでは動脈硬化度改善に否定的な見解もある中、カーブスの運動の特徴である筋力トレーニングに有酸素運動を加えた運動を行うことによって、メタボリックシンドローム対策の目的である動脈硬化度が低下する傾向が判明しました。 |

脳波伝播速度(baPWV)が低下傾向

「カーブスの運動」がこの因子を低下させる傾向がある

食事制限なしに筋肉量を維持したまま、減量を実現

1.体重、体脂肪が減少、筋肉量は維持

| 結果 | 運動群では除脂肪体重を維持しながら体重(-1.0kg)、体脂肪量(-1.4kg : DXA法)が有意な低下を示した。 |

|---|---|

| 結論 | 食事だけ・有酸素運動だけのダイエットは一般的に筋肉量も減少して基礎代謝も落ちリバウンドの要因となってしまいますが、カーブスの運動によるダイエットは筋肉量を維持したまま体重・体脂肪を落とすことが出来ることから、カーブスの運動により健康的なダイエットが可能であることが科学的に実証されました。 |

体重が低下傾向

カーブス群は有意に減量効果あり

体脂肪量が低下傾向

体重の変化以上に体脂肪量が1.4kgの有意な減少

筋肉量の指標である除脂肪量は維持

体重や体脂肪量が減少したにもかかわらず、

筋肉量を維持したことは太りにくい体を作る上で重要

- 筋力を失う

- 基礎代謝

の低下 - リバウンド

の原因に

転倒リスクが減り、介護予防につながる

共同研究の結果、サーキットトレーニングを行ったグループは脚力、柔軟性が向上しました。

1.脚力(脚伸展パワー)

| 結果 | 運動群では、脚伸展パワー(+33%)が有意な増加を示した。 |

|---|---|

| 結論 | ウォーキングだけでは転倒防止に必要な脚力向上は難しいのに対し、筋力トレーニングを主体とするカーブスの運動が転倒防止に必要な脚力向上に効果的なことが実証されました。 |

脚力(脚伸展パワー)が増加傾向

筋肉量維持でここまでのパワーアップ?

筋力発揮を操る神経機能の改善

2.座位体前屈

| 結果 | 運動群では、座位体前屈(+2.2cm)が増加の傾向を示した。 |

|---|---|

| 結論 | 柔軟性が低下すると、歩幅がせまくなり、つまずく頻度が上がります。柔軟性の向上は、転倒防止効果につながり、将来の介護予防対策に効果的となります。 |

柔軟性が増加傾向

国立健康・栄養研究所について

大正9年、当時の内務省の栄養研究所として誕生。以来、国民の健康保持・増進に関する調査研究を行い、科学的根拠に基づいたさまざまな指針を発表。「新しい食事摂取基準」「健康日本21」「健康づくりのための身体活動基準2013」「アクティブガイド(身体活動指針)」など。