医療関係者の皆様へのご案内

東北大学 加齢医学研究所

との研究結果①

結論

4週間のサーキット運動トレーニングは、高齢者の広範囲な認知機能を改善

~認知症予防や認知機能リハビリへの応用が期待~

- (1)実行機能(なにかを我慢したり、状況が急に変わってもうまく対応する力)が向上

- (2)エピソード記憶(情報を覚えたり、思い出したりする力)が向上

- (3)処理速度(限られた時間でたくさんの作業を行う力)が向上

この研究の結果は米国エイジング協会発行の論文AGEに採択され、2014年4月に掲載誌が発行されました。

Age (Dordr). 2014 Apr;36(2):787-99. doi: 10.1007/s11357-013-9588-x.Epub 2013 Sep 25.

研究の背景と目的・概要

背景と目的

| 背景と目的 | 日本における65歳以上の認知症の人の数は2025年には約700万人(高齢者の約5人に1人)まで増加すると推計され、今後の高齢者社会に伴い、認知症に対する関心は高まっています。一般に記憶力や処理速度などの認知機能は、年齢と共に低下します。高齢期に認知機能が低下すると認知症などを患い、日常生活に多くの不具合を生じます。 これまでの先行研究では、42週間サーキットトレーニングを継続することで高齢者の記憶力改善に効果をもたらすとされていたものの、健康な高齢者において、“短期間のサーキットトレーニング”が認知機能を改善させるか、という不明点が残されていました。そこで、短期間のサーキットトレーニングが健康な高齢者において種々の認知機能を改善するかどうか検証することを目的に、共同研究を開始し4週間65歳以上の男女64人を対象に東北大学加齢医学研究所と共同研究を実施しました。 |

|---|

研究概要

| 運動介入期間 | 2012年5月~2012年6月の4週間 |

|---|---|

| 対象 | 65歳以上の男女64人 |

| 抽出方法 | 地域タウン誌の広告で募集。サーキットトレーニング介入・なし(無介入群)に関しては無作為に抽出 |

| 参加条件 | 1.右利きで日本語を母国語とする 2.自己の記憶機能に問題を感じておらず、認知機能を妨害する薬(ベンゾジアゼピン類、抗うつ剤、その他の中枢神経作用剤を含む)を服用しておらず、甲状腺異常、多発性硬化症、パーキンソン氏病、脳溢血、重度の高血圧(収縮期血圧180以上、拡張期血圧110以上)、糖尿病などの中枢神経にかかわる病気の疾患既往歴がないこと 3.他の運動に関する研究に参加していないこと 4.定期的な運動をしていないこと 5.ジムまたはヘルスクラブの会員でないこと |

| 測定方法 | 被験者64名をサーキットトレーニング介入群・無介入群の2つの群(AとB)に分け、トレーニング開始前・終了後に介入群・無介入群に対し、認知機能検査を実施 |

| 測定項目 | 実行機能、エピソード記憶、作業記憶、読解力、注意力、処理速度 |

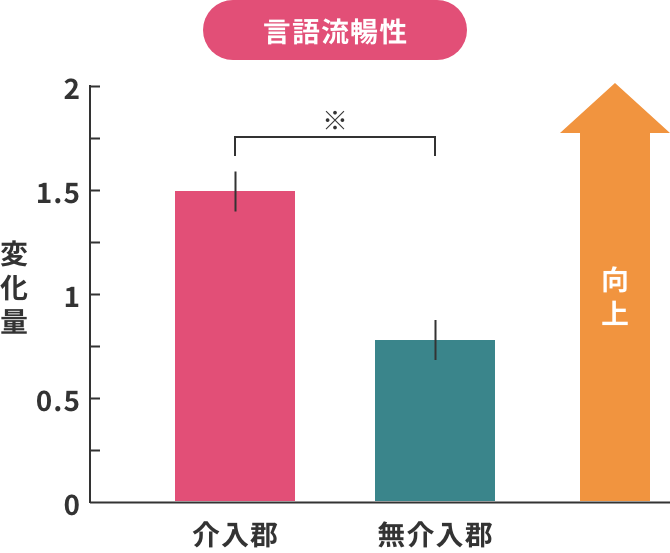

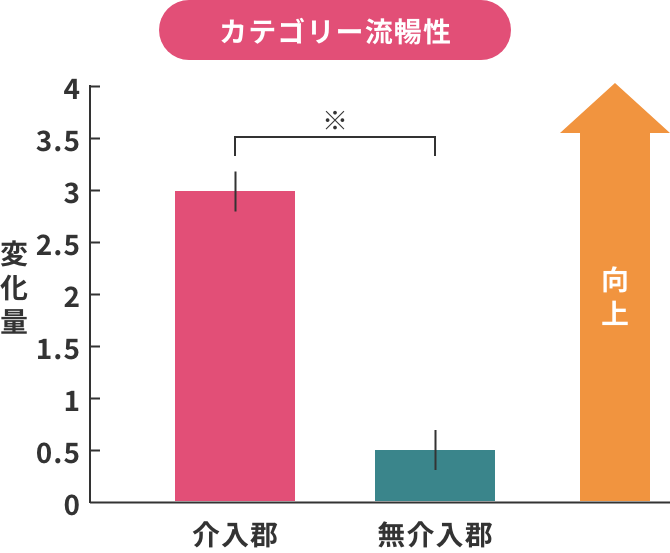

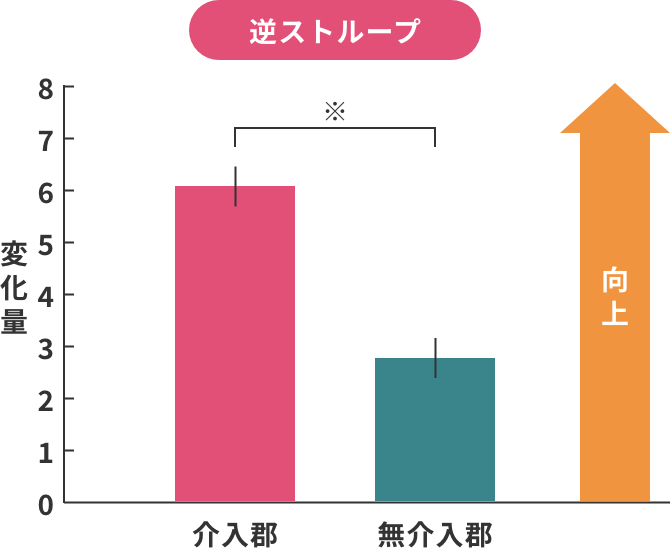

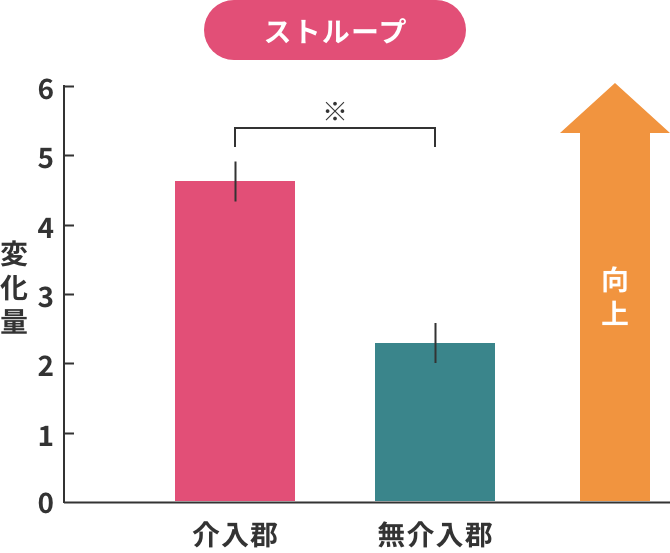

1.サーキットトレーニング介入群の実行機能が向上

| 研究結果 | サーキットトレーニング介入群が非介入群よりも、実行機能(ストループ検査、カテゴリー流暢性検査)の認知機能において改善することを見出しました。 |

|---|

- 実行機能

- 行動や思考を制御し、実行する能力

※:変化量=介入後の得点ー介入時の得点

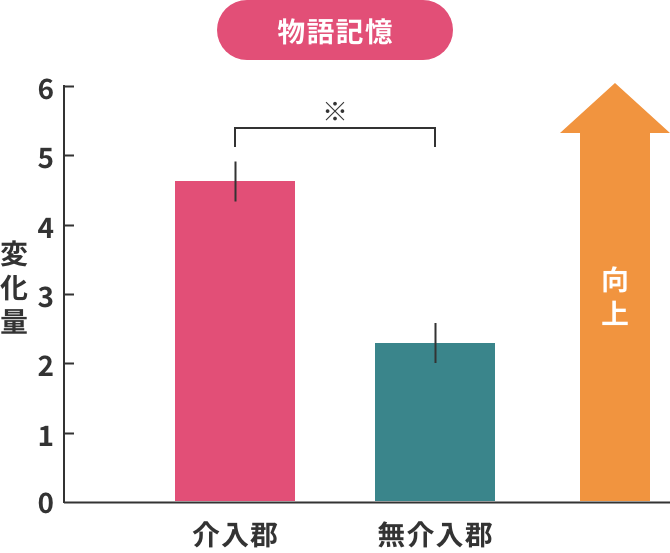

2.サーキットトレーニング介入群のエピソード記憶が向上

| 研究結果 | サーキットトレーニング介入群が非介入群よりも、エピソード記憶(物語記憶検査)の認知機能において改善することを見出しました。 |

|---|

- エピソード記憶

- 情報を覚える能力

※:変化量=介入後の得点ー介入時の得点

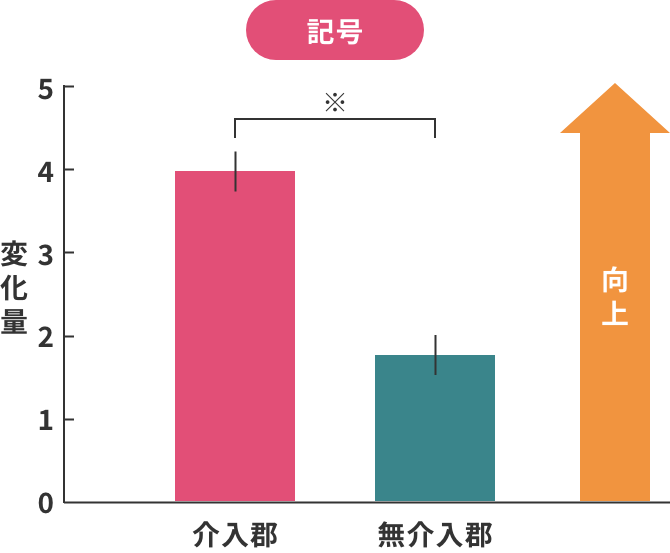

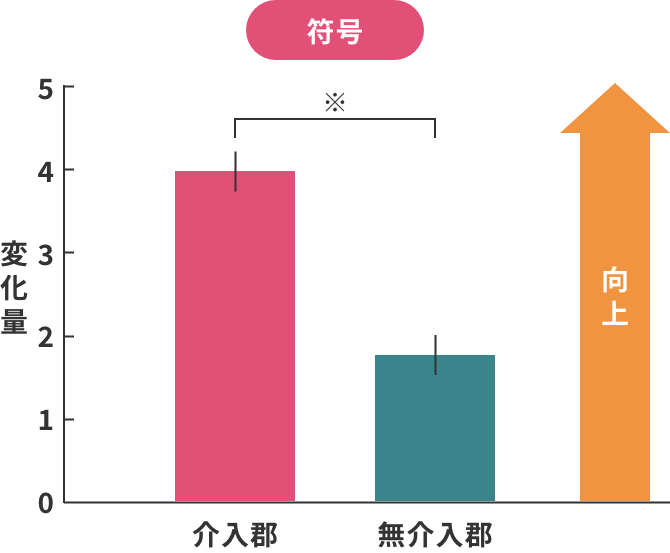

3.サーキットトレーニング介入群の処理速度が向上

| 研究結果 | サーキットトレーニング介入群が非介入群よりも、処理速度(記号検査、符号検査)の認知機能が改善することを見出しました。 |

|---|

- 処理速度

- 限られた時間で多くの作業を行う能力

※:変化量=介入後の得点ー介入時の得点

その他、運動介入の認知機能に関する効果

有酸素運動、筋力トレーニングを行うと高齢者の認知機能が向上することが明らかになっています。

-

有酸素運動

-

エピソード記憶 UP!

実行機能 UP!

※for review. Smith et 9l.2010

-

筋力

トレーニング -

処理速度 UP!

実行機能 UP!

※for review. Smith et 9l.2010

-

サーキット

トレーニング -

エピソード記憶 UP!

処理速度 UP!

実行機能 UP!

※今回の研究結果より

東北大学加齢医学研究所について

様々な国立大学法人の中で唯一、加齢医学研究を標榜している附置研究所。全国共同利用・共同の「加齢医学研究拠点」として、日本の加齢医学研究の中核的役割を果たしている。

加齢の基本的メカニズムを解明するとともに、認知症などの加齢脳疾患や難治性のがんを克服することを目的として、その目的を達成するために、加齢制御・腫瘍制御・脳科学を3つの柱として研究に取り組んでいる。加齢を個人と社会のさらなる成熟・発展ととらえる「スマート・エイジング」の実現を最終的目標として、研究所・大学の知の集結と、産学連携・一般市民参加の有機的体制で、その実現を目指している。